Special Report 한국 조선업의 대형선 수주현황 및 시사점

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 90회 작성일 25-02-16 19:53본문

한국 조선업의 대형선 수주현황 및 시사점

- '23년 이후 대형 탱커, 컨테이너선 시장 점유율 하락으로 국내 수주 위축

- 중국산 선박과의 품질격차 축소, 중국의 설비투자 확대 등이 원인 추정

- 내국인 인력 양성, 지속적인 기술개발 투자 등이 점유율 회복을 위한 과제

1. 검토배경

세계 신조선 시황은 '21년 이후 지속적인 활황세를 보이고 있으나, 국내 신조선 수주점유율*은 '23년 이후 하락세를 보이고 있다.

* 한국 수주점유율 : ('21) 32.5% → ('22) 31.7% → ('23) 20.6% → ('24. 11) 18.1%

이는 신조선 수주점유율 하락은 탱커와 컨테이너선 시장에서 중국에 크게 잠식당했기 때문이다.

본고에서는 국내 대형조선업계의 수주점유율 하락에 대한 원인을 짚어보고 이를 극복하기 위한 과제를 제시하고자 한다.

2. 국내 조선업계의 대형선 수주현황

(1) 수주량

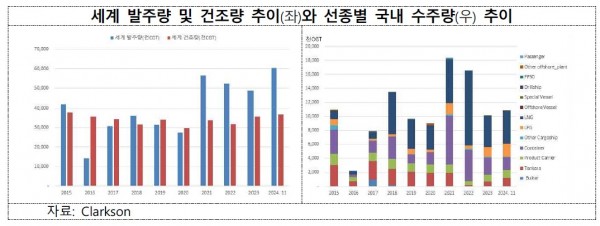

세계 신조선 발주량은 4년 연속 매우 양호했으나, '23년 이후 국내 수주량은 연간 건조량을 소폭 초과한 아쉬운 수준을 나타냈다. '21년 이후 연간 세계 신조선 발주량은 최소 48백만CGT('23년) 이상을 기록해 연간 세계 건조량 대비 137~167%의 수준을 보였다.

'24년에는 11월까지 연간 60백만CGT 이상의 신조선이 발주되어 사상 최대 호황기였던 '07년 이후 최대 발주량을 기록하기도 했다.

국내 조선업 역시 '21년과 '22년에는 18.4백만CGT와 16.6백만CGT를 수주해 연간 건조량 대비 각각 175%와 212% 정도로 추산되었으나, '23년(10.1백만CGT)과 '24년(11월까지 10.9백만CGT)에는 국내 수주량이 동 기간 건조량 대비 각각 109%와 106%에 그쳤다.

(2) 점유율

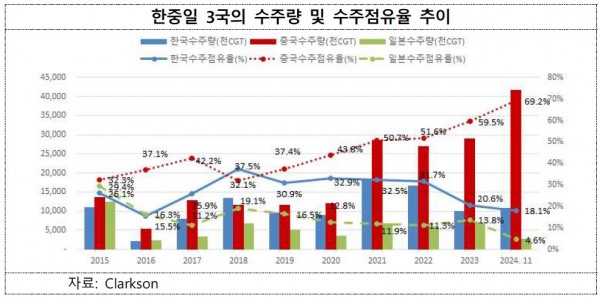

'23년 이후 국내 수주점유율이 20% 내외로 급격히 하락했다.

국내 조선업의 CGT 기준 수주점유율은 '06년 이후 대부분 30% 초중반대를 유지해왔고, '21~'22년 시황 호조기에도 이어졌다.

그러나 '23년에는 점유율이 20.6%로 급락한 데 이어 '24년 11월까지 18.1%로 추가 하락세를 보였다. 반면, 중국은 '19년 이후 점유율이 빠르게 상승하여 '24년(11월) 약 70%에 이르고 있다.

(3) 선종별 점유율

국내 신조선 점유율 하락은 대형 탱커와 대형 컨테이너선 시장에서의 중국에 의한 점유율 잠식에서 비롯되었다.

대형 탱커(유조선)와 대형 컨테이너선은 LNG선과 함께 국내 대형 조선사의 실적에 있어서 가장 중요한 선종이다.

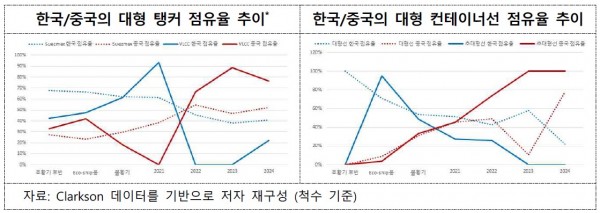

대형 탱커시장에서는 '22년 이후 중국과 점유율 역전 현상이 나타났다.

Suezmax(125K~200Kdwt 미만급)의 경우 과거에는 40%p 내외의 차이로 한국이 우위를 차지했으나, '22년에 점유율이 역전된 이후 '24년에는 중국 52%, 한국 41%로 열위를 나타냈다.

VLCC(200Kdwt 이상급)의 경우는 '22년 점유율 역전 이후 차이가 크게 벌어져 한국의 점유율은 '23년 0%, '24년 22%까지 축소되었다.

대형 컨테이너선 역시 최근 점유율이 역전되고 차이가 커졌다.

대형선(12K~17KTEU 미만급)의 경우 한국이 과거 압도적 점유율을 차지했으나, '21년 호조기 이후 유사한 점유율로 경쟁하다가 '24년에는 중국 78%, 한국 22%로 차이가 크게 벌어졌다.

초대형선(17KTEU 이상급)의 경우는 동 선형이 처음 개발되었을 당시 한국이 독점적 점유율을 가지고 있었으나, '21년 이후 역전되었으며, '23년 이후 한국은 단 한척도 수주하지 못했다.

3. 수주점유율 하락의 원인

대형선 시장 점유율 하락의 가장 중요한 원인은 중국산과의 가격 격차는 그대로이나 품질 격차가 좁혀졌기 때문으로 추정된다.

한국 조선업 경쟁력의 핵심은 기술력(R&D 및 설계)과 생산능력의 우위를 기반으로 한 고품질 선박 생산이었다.

그러나 지난 10년간 중국 역시 '중국제조 2025'와 같은 국가전략하에 기술력 및 생산능력 향상을 위한 대규모 투자를 실행했다.

반면, 한국은 '16년 구조조정 이후 많은 숙련 인력이 조선소를 떠나고 비숙련 외국인으로 이를 메우며 생산성과 품질 하락이 발생했다. 중국산과의 가격차이가 지속되는 가운데 그 차이만큼의 가치를 제공하지 못하여 시장에서의 경쟁력이 하락한 것으로 추정된다.

중국의 생산설비 증설, LNG선 시장의 호조, 한국 조선사들의 생산 자신감 저하 등도 국내 점유율 하락 원인으로 판단된다.

'15년 구조조정 완료 이후 생산용량을 유지해오던 중국 조선산업은 최근 들어 폐쇄된 조선소의 인수, 건조설비 신규투자 등을 통해 생산용량을 확대하고 있다.

일대일로 전략 실행을 위한 자국 내의 많은 신조선 수요와 세계 시장 점유율 상승 등에 의한 자신감이 반영된 것으로 추정된다. 이러한 생산능력 확대에 따라 저가 공세 등 적극적 수주 경쟁을 펼쳐 한국 조선사들이 고전하는 중이다.

한국 조선사들은 '21년과 '22년의 많은 수주로 안정적 일감을 확보한 데 더하여 LNG선 수요 호조 지속으로 우선 필요한 일감을 채울 수 있었으므로 타 선종 수주에 소극적이었을 가능성도 있다.

또한, 과거 대비 저하된 생산능력으로 인한 인도지연과 페널티 우려로 적극적 수주에 임하지 못한 점도 원인 중 하나로 추정된다.

4. 시사점 및 과제

단기적으로 대형 탱커 등의 수주점유율을 회복하기 위해서는 우선 생산력을 안정화하고 품질을 제고하려는 노력이 필요하다.

비숙련 외국인이 생산인력에서 큰 비중을 차지하는 상황에서 생산성을 향상하고 품질을 과거 수준 이상으로 높이려는 노력이 우선적으로 이루어져야 한다.

중장기적으로는 내국인 기능인력 양성과 시장요구에 맞춘 기술개발 투자 확대가 필요하다.

외국인들은 일정 기간 후 국내를 떠나야 하므로 숙련도 축적에 따른 경쟁력 제고를 기대하기 어려워 중장기적으로 내국인 기능인력을 양성해야 할 것이다.

이를 위해 산업재해 방지를 통한 조선소의 이미지 개선 노력과 내국 인력에 대한 적절한 처우 등의 고민이 필요하다.

또한, 친환경, 스마트화 등 선박시장의 혁신요구가 강한 기술개발 부문에 대해 투자를 늘려 경쟁력 제고 노력을 강화해야 한다.

현재 조선사들의 재무상황이 개선되고 있고, 향후 최소 3년간 지속적인 개선이 예상되는 만큼 투자를 확대할 여력이 있으므로 대중국 경쟁에 있어서 반격의 기회도 아직 존재하고 있다고 판단된다.

다만, 점유율 회복을 위한 가격 인하 전략은 신중할 필요가 있다.

국내 조선소가 신조선 수주가격을 인하할 경우 정부의 후원을 받는 중국 조선소들의 추가 인하를 통한 대응은 쉽게 이루어져 신조선 가격의 빠른 하락 위험이 있으므로 신중해야 할 것이다.

■ Contact: 한국수출입은행 해외경제연구소 https://keri.koreaexim.go.kr/index