Special Report 해운·조선업 2025년 3분기 동향 및 2026년도 전망(上)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 7,650회 작성일 25-11-11 20:35본문

해운·조선업 2025년 3분기 동향 및 2026년도 전망(上)

- 양종서 한국수출입은행 해외경제연구소 수석연구원

Ⅰ. 산업환경

1. 국제유가 및 연료유 가격 동향

국제유가는 2025년 중 OPEC+의 감산 완화와 석유 수요부진 등으로 전반적인 하락추세를 보였으며 3분기에도 동일하게 유지되었다.

국제유가는 세계 경기둔화에 따른 석유수요 부진과 OPEC+의 감산 완화조치 등으로 유종별로 9월까지 연초대비 4~9% 하락했다.

3분기에도 전반적인 하락추세를 유지했는데, 아시아 수요국들이 탱커 운송비용 증가에 따라 근거리 수입량을 늘리면서 두바이유만 3분기 중 소폭 상승하는 양상을 나타냈다.

월평균 현물가격 기준 브렌트유는 9월에 배럴당 67.6달러로 3분기 중 3.2% 하락했고(전분기말 대비), WTI 역시 동 기간 5.6% 떨어져 9월 평균 63.5달러를 기록했다.

두바이유만 3분기 중 등락을 보이며 9월 평균 70.0달러로 전분기말 대비 1.1% 상승했다.

EIA는 최근 발표한 Short Term Energy Outlook을 통해 '26년도 국제유가가 주요국의 재고 증가, OPEC+의 증산 등으로 크게 하락할 것으로 전망했으며, 브렌트유 기준 연평균 가격은 '25년 대비 약 25% 줄어든 배럴당 52달러로 예측했다.

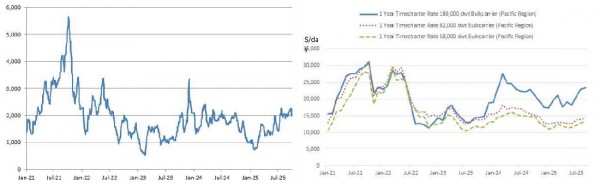

<그림1> 월평균 국제유가 추이(좌) 및 주요 연료유 (주간)가격 추이(우)

출처. 석유공사 Petronet, Clarkson

연중 및 3분기 중 선박연료유 가격은 국제유가 추세와 유사하게 하향 흐름을 보였으나, 지중해 지역의 ECA(emission control area) 지정 영향으로 유일하게 MGO 가격만 상승했다.

싱가포르항 기준 고유황 연료인 380cst의 톤당 주간가격은 9월 말 420.3달러로 3분기 중(전분기 말 대비) 3.9% 하락했으며, 3분기 평균가격은 415.6 달러로 전분기 대비 6.1% 낮은 수준을 기록했다.

동일항 VLSFO(황 0.5%함유) 주간가격 역시 유사한 흐름을 보여 9월 말 톤당 492.5달러로 동 기간 6.0% 하락했으며, 3분기 평균가격은 507.4 달러로 전분기 대비 1.2% 낮은 수준을 보였다.

동일항 기준 MGO(저유황유) 가격은 다른 석유계 제품과 달리 9월 말 691.0달러로 3분기 중 6.0% 상승했으며, 3분기 평균가격 역시 671.9 달러로 전분기 대비 8.0% 높은 수준을 기록했다.

이처럼 MGO 가격만 다른 흐름을 보인 것은 지난 5월부터 지중해 지역이 ECA로 지정되고, 연료의 황 함유량이 0.1% 이내로 강하게 규제되면서 0.5%를 함유한 VLSFO로도 항해가 불가해 MGO의 수요가 증가한 것이 주요 원인으로 추정된다.

MGO와 등가 열량으로 환산한 북서유럽 LNG벙커링의 Clarkson 추정가격은 국제 LNG가격의 변화에 따른 등락이 엇갈리며 9월 말 톤당 621.3 달러로 3분기 중 0.2% 하락한 수준을 나타냈으며, 3분기 평균가격은 614.5 달러로 전분기 대비 3.7% 낮은 수준을 기록했다.

2. 후판 가격 동향

3분기 후판 가격은 수요부진에 따른 국제 철강재 가격의 하향 압력 속에 대체로 안정된 양상을 보였다.

국내 후판 가격은 세계적인 철강재의 수요부진으로 전반적인 가격하락 압력이 있으나, 3분기 중 중국과 유럽 등 일부 지역의 생산비용 상승으로 소폭 상승세도 나타나는 등 혼조 속에 대체로 큰 변화 없이 가격이 유지되는 흐름을 나타냈다.

중후판 20mm 중국산 유통가격은 9월 평균 톤당 84.4만원으로 3분기 중 1.0%의 소폭 상승을 기록했으나, 중후판 20mm 국내산 1차 유통가격은 9월 평균 92만원으로 동 기간 0.4% 소폭 하락하면서 큰 변화를 보이지 않았다.

일본산 조선용 후판 대한국 수출가격은 9월 평균 톤당 570달러로 3분기 중 가격의 변화가 없었다.

<그림2> 국내 후판 가격 동향

출처. Korea PDS

Ⅱ. 해운업 동향 및 2026 전망

1. 벌크선 시장

상반기까지 부진한 흐름을 보였던 벌크선 시황은 3분기 들어 철광석, 곡물 등의 운송수요가 증가하면서 운임지수가 상승해 양호한 수준으로 반전되었다.

벌크선 시황은 세계 경기둔화, 중국의 건설경기 부진 등으로 상반기까지 다소 부진해 상반기 평균 BDI 1,290.3으로 전년동기 대비 29.7% 낮은 운임수준을 나타냈다.

그러나 3분기에 들어 중국의 철광석 재고 확보와 중국 철강사들의 수익성 개선 등으로 철광석 수입이 증가했고, 미국과 중남미의 곡물 작황 호조에 따른 아시아 및 유럽향 운송수요 증가, 보크사이트의 운송 수요 증가 등으로 BDI가 급상승했다.

3분기 BDI 평균치는 1,978.1로 전년동기 대비 5.7% 높은 비교적 양호한 수준을 기록했으나, 다만, 3분기의 상승이 근본적인 추세의 반전이나 중장기적 경향으로 보기는 어려운 상황이다.

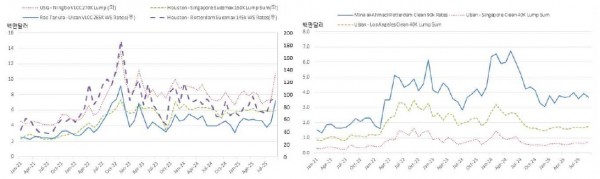

<그림3> BDI 추이(좌) 및 월평균 용선료 추이(우)

출처. Baltic Exchange, Clarkson

운임 상승에 따라 벌크선 주요 선형의 정기용선료 역시 3분기 들어 상승했다.

Capesize 180Kdwt급 1년 정기용선료의 분기 평균치는 1분기와 2분기에 각각 전분기 대비 1.0%와 4.2% 하락했으나, 3분기에는 21.7% 대폭 상승한 1일당 22,438달러를 기록했다.

Kamsarmax 82Kdwt급 역시 1, 2분기에 전분기 대비 10.9%와 0.2% 하락했으나, 3분기에는 9.6% 상승해 1일당 14,000달러로 집계되었다.

Supramax 58Kdwt급의 경우도 1, 2분기에 전분기 대비 12.4%와 0.7% 하락했으나, 3분기에 10.1% 상승하며 1일당 12,769달러를 기록했다.

벌크선의 수요부진은 2026년에도 개선될 가능성이 높지 않은 데 반해, 선복량 증가율은 2025년 대비 오히려 소폭 높을 것으로 예상되어 시황개선은 어려울 전망이다.

3분기 들어 벌크선 시황이 다소 개선되었으나, 세계 경제 저성장에 따른 수요부진과 탄소 중립을 위한 석탄수요 감소 등의 문제는 '26년에도 지속될 것으로 예상되어 근본적인 운송 수요 개선이 쉽지 않은 상황으로 판단된다.

'25년에는 미주지역 풍작에 미중 무역분쟁으로 인한 중국의 미국산 곡물 수입 감소에 따른 가격하락까지 겹쳐 제 3국의 수입이 증가했으나, '26년 작황을 예측할 수 없고 중국의 자급률 증대 노력이 커지고 있어 곡물 운송수요 증가도 낙관하기 어려운 상황이다.

세계 벌크선대는 2022년 이후 3.0% 내외의 높지도 낮지도 않은 증가율이 이어지고 있는데, '23~'24년도에 비교적 많은 벌크선이 발주되어 이들 선박이 인도되는 '26년 증가율은 이러한 추세보다 약 0.5%p 내외 높아질 가능성이 있다.

아직까지 해상환경규제에 대한 대응 연료가 뚜렷하지 않고 신조선 가격이 높은 수준을 유지하고 있어 선주들이 노후선을 활용한 저비용으로 우선 대응하면서 대량폐선도 나타나지 않고 있으므로 선복 공급조절도 어려울 것으로 보인다.

이러한 상황을 종합해보면 '26년에도 시황개선은 어려울 것으로 예상되어 연평균 BDI가 1,400~1,500 수준으로 다소 부진할 전망이다.

다만, 해운업계에 아직까지 노후선 대량 폐선을 통한 환경규제 대응과 공급조절 선택지가 남아있고, 규제비용 저감을 위한 저속운항도 실행하고 있어 2017년 이전 수준의 극심한 시황 악화에 이를 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다.

2. 탱커 시장

상반기 유조선 운임은 석유수요 부진으로 전년동기 대비 하락했으나, 3분기 들어 OPEC+의 감산완화 지속 등으로 급등하며 양호한 흐름을 이어갔다.

세계적인 경기둔화 등으로 석유수요 부진이 지속되고 있으나, OPEC+의 감산완화가 지난 4월에 시작된 후 단계적으로 전년대비 생산량을 늘려가고 있고 러시아산 석유를 수입하던 인도가 정치적 부담으로 중동산 석유 수입을 늘리면서 VLCC의 운임이 폭등했다.

미국이 '25년도에 세계 석유생산 증가율보다 높은 2% 이상을 증산하고 동 물량에 대한 한국, 일본 등의 수입이 증가하면서 원거리 노선 운송수요도 증가추세를 유지하고 있어 유조선 수요가 양호한 흐름을 보이는 것으로 추정된다.

공급 측면에서는 '23년까지 유조선 신조 발주가 미미한 수준이었으므로 '25년 중 선복 증가율이 1% 미만으로 예상되어 양호한 수요 대비 신규 선복 공급이 다소 부족한 점도 운임 상승의 긍정적 요인으로 작용한 것으로 보인다.

Dark fleet(제재대상국 석유운송 선박) 제재 강화, 홍해사태로 인한 원거리 우회노선 유지 등 지정학적 영향이 아직 탱커 수요에 유리하게 작용하고 있다.

사우디 Ras Tanura - 울산 간 265K VLCC의 WS지수는 ’25년 1, 2분기 평균 전년동기 대비 각각 10.2%, 0.6% 낮은 수준이었으나, 3분기에는 26.7% 높은 64.0을 기록했으며, 미동부 걸프지역 - 중국 닝보 간 270K VLCC의 상반기 중 평균 운임도 전년동기 대비 10.8% 낮은 수준이었으나, 3분기에는 15.2% 높은 845만달러로 집계되었다.

미국 휴스턴 - 싱가포르 간 150K 수에즈막스의 경우도 1, 2분기 평균 운임 전년동기 대비 각각 5.8%와 6.1% 낮은 수준이었으나, 3분기에는 4.2% 높은 585만달러였고, 미국 휴스턴 – 네덜란드 로테르담 간 145K 수에즈막스의 WS지수 역시 1, 2분기 평균 전년 동기 대비 각각 24.4%와 10.3% 낮은 수준이었으나, 3분기에는 20.7% 높은 85.4를 기록했다.

<그림4> 유조선(좌) 및 제품운반선(우) 운임 추이

출처. Clarkson

제품운반선 시장은 석유 수요부진에 더해 2023년 러-우 전쟁 영향에 의한 고수익 시기에 대량 발주한 선박이 인도되면서 유조선과 달리 반등이 나타나지 않았다.

제품운반선 시장은 석유수요 부진에도 러-우 전쟁과 홍해사태 등의 지정학적 요인이 아직 유리하게 작용하고 있다.

그러나 '23년도 이후 크게 증가한 신조선 발주로 이들 물량이 '25년부터 대거 인도되기 시작해 해운수요 증가율 대비 월등하게 높은 선복량 증가율을 보이며 운임상승을 억제했다. 다만, 3분기 운임의 전년동기 대비 하락폭은 줄어들거나 일부 노선은 상승한 경우도 있다.

쿠웨이트 Mina al-Ahmadi-네델란드 로테르담 간 90K급 Aframax clean 탱커의 1, 2분기 평균 운임이 전년동기 대비 각각 41.8%와 39.7% 낮은 수준을 기록한데 이어 3분기에도 17.9% 낮은 375만 달러였으며, 울산-미국 LA 간 40K급 MR 탱커 운임 역시 1, 2분기 평균 전년동기 대비 각각 41.9%, 37.5% 낮은 수준을 보인 데 이어 3분기에도 8.5% 낮은 170만 달러를 기록했다.

울산-싱가포르 간 40K급 MR 탱커의 운임은 1, 2분기 평균 전년동기 대비 각각 48.0%와 40.0% 낮은 수준이었으나, 3분기에는 9.3% 높은 375만 달러로 집계되었다.

유조선 용선료는 운임상승 추세에 따라 2, 3분기에 반등하며 상승했다.

OPEC+의 감산완화에 의한 중동지역의 수출 증가로 동 지역에서 아시아향으로 많이 사용되는 VLCC 용선료는 2분기부터 올랐고, 이러한 영향이 반영되어 수에즈막스 용선료도 3분기에 급상승했다.

310Kdwt급 VLCC의 1년 정기용선료는 1분기 평균 전분기 대비 1.8% 하락했으나, 2분기에 8.0%, 3분기에 1.6% 상승하여 3분기 평균 1일당 43,365달러고 집계되었다.

1분기 평균 전분기 대비 17.8% 하락한 150Kdwt급 수에즈막스의 1년 정기용선료는 2분기에 0.6% 상승하는 보합 수준을 보였으나, 3분기에는 9.9%로 큰 폭의 상승을 나타내 3분기 평균 1일당 33,885달러를 기록했다.

<그림5> 유조선(좌) 및 제품운반선(우) 월평균 1년 정기용선료 추이

출처. Clarkson

제품운반선의 월평균 용선료는 3분기 말에 소폭 반등하거나 하락세가 멈추는 정도의 추세였으나, LR2 등 중대형급의 경우는 유조선의 영향으로 큰 폭 상승하기도 했다.

유조선 시장이 호조를 나타내면서 유조선의 보조적 역할을 할 수 있는 LR2 더티탱커의 용선료가 상승해 작은 선형보다 큰 선형의 용선료가 비교적 높은 상승을 기록한 것으로 추정된다.

115Kdwt급 LR2탱커의 분기 평균 1, 2분기에 전분기 대비 각각 17.9%와 4.6% 하락했으나, 3분기에는 8.6% 상승해 분기 평균 1일당 30,096달러였고, 74Kdwt급 LR1탱커의 경우도 LR2급 탱커 수요를 일부 흡수해 1, 2분기에 전분기 대비 각각 18.9%와 0.3% 하락했으나, 3분기에는 3.1% 상승하면서 분기 평균 1일당 21,500달러를 기록했다.

47~48Kdwt급 MR탱커 1년 정기용선료는 8월부터 소폭 반등했으나, 분기 평균으로는 1, 2분기에 각각 15.5%와 2.4% 하락한 데 이어 3분기에도 1.8% 떨어진 1일당 18,654달러로 집계되었다.

37Kdwt급 MR탱커 역시 1, 2분기에 17.2%와 4.1% 하락한 후 3분기에도 2.6% 떨어져 1일당 17,192달러였다.

2026년 유조선 시황은 다소 부담스러운 신조선 인도량에도 불구하고 양호한 수준을 유지할 것으로 예상되나, 제품선 시황은 다소 부진한 수준까지 하락할 가능성이 있다.

러-우 전쟁의 영향에 의해 장거리화된 교역노선이나 dark fleet 제재 등 탱커시황에 유리하게 작용하고 있는 국제 정치적 요인은 단기적으로 해소되기 어려워 선사 영업에 긍정적이다.

그러나 '26년에도 세계 경제의 혼란스러운 상황이 수습되기 어려워 석유 수요가 크게 증가할 가능성은 낮다.

유조선의 신조선 발주가 '24년부터 크게 증가하면서 '26~'28년 중 매년 연초 선복량의 4~5%에 해당하는 신조선이 인도되어 수요 개선이 없는 상황에서 부담스러운 수준의 신규 선복 공급이 이루어질 전망이다.

다만, 유조선의 경우는 시황 급락 시 노후선 대량 폐선을 통한 보완이 가능한 수준이므로 완만한 하향 속에 비교적 양호한 시황은 유지할 수 있을 것으로 예상된다.

제품선의 경우 '26~'27년까지 연초 선복량의 6~7%에 해당하는 신조선 인도로 대량 폐선만으로 조정이 어려워 유조선보다 빠른 속도의 시황 하락으로 해당 기간 중 부진한 수준의 운임과 용선료가 형성될 가능성이 높다.

다른 위험요인으로는 최근 급진전되고 있는 이스라엘-팔레스타인 분쟁의 휴전협상이 홍해사태 해소를 가져올 수 있을지이며, 이로 인해 수에즈운하 통행이 자유롭게 이루어질 경우 탱커 운임과 용선료의 하락 압력으로 작용할 수 있을 것으로 사료된다.

3. 컨테이너선 시장

컨테이너선 운임은 2025년 중 두 차례에 걸쳐 미국 관세 관련 이슈로 인한 상승이 있었으나, 많은 신조선 인도로 연중 빠른 속도의 운임하락이 3분기까지 이어졌다.

21년 이후 발주된 많은 신조선 물량이 '23년부터 꾸준히 인도되면서 홍해사태 영향을 제외하고 원양노선의 전반적인 운임하락 추세가 지속되고 있다.

'25년 들어 대규모 관세정책을 예고한 트럼프 행정부 출범 직전 1월과 대중국 고율 관세가 보류된 5·6월에 미국 민간업계의 수입물량이 집중되면서 일시적인 운임상승이 나타나기도 했으나, 이내 다시 하향세로 돌아서 3분기에는 상승 흐름 없이 빠른 운임 하락추세를 보였다.

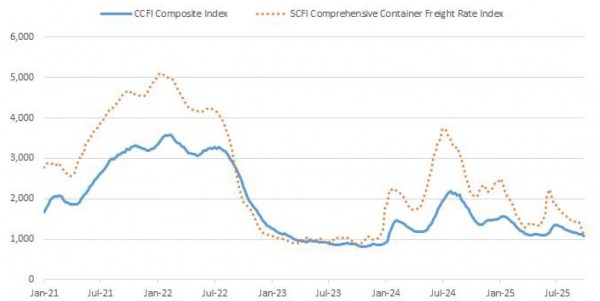

9월말 기준 SCFI(종합지수)는 1,115, CCFI(종합지수)는 1,087을 기록, 1,000선을 소폭 상회하는 정도까지 하락해 이러한 추세로는 4분기 중 부진한 시황으로 진입할 수 있으며 크리스마스 시즌 성수기가 단기적 변수가 될 것으로 보인다.

3분기 평균 CCFI는 전년동기 대비 39.7% 낮은 1,204.7, 동 기간 SCFI는 51.9% 낮은 1,481.0을 기록했다.

<그림6> CCFI 및 SCFI 종합지수 추이

출처. 상하이항운교역소, Clarkson

3분기 중 원양노선 운임은 대형선의 신조선 대량 인도로 빠른 하락 흐름을 이어갔다.

대중국 관세보류에 의한 집중 교역 효과가 약화되기 시작한 6월 이후 주요 원양노선의 운임은 '21년 이후 이어진 대형선 신조물량의 대량 인도로 다시 빠르게 하락하고 있다.

북미 노선의 경우 일부 선사의 인위적 운임인상으로 9월 초 소폭의 운임상승이 관찰되기도 했으나, 공급증가에 의한 운임하락을 방어하기에는 역부족이었다.

상하이-유럽 노선의 3분기 평균 운임은 전년동기 대비 59.3% TEU당 1,680.2달러, 9월 말에는 971달러를 기록했고, 상하이-미서안 노선의 3분기 평균 운임 역시 전년동기 대비 20.2% 낮은 FEU당 1,947.5달러였으나, 9월 말 1,468달러까지 하락했다.

상하이-미동안 노선도 유사하게 3분기 평균 전년동기 대비 63.1% 낮은 FEU당 3,132.6달러를 기록했으며 9월 말 2,452달러까지 떨어졌다.

아직 운임이 심각한 수준에 이른 것은 아니지만, 신조선의 대량 인도가 상당 기간 많은 물량이 예정되어 있을 뿐 아니라 원양노선에 주로 투입되는 12,000TEU급 이상의 대형선은 모두 선령이 낮아 폐선을 통한 공급조절이 가능하지 않다는 점에 심각성이 있다.

12,000TEU 이상급 컨테이너선은 아직 한 척도 폐선되지 않았다.

<그림7> 컨테이너 원양노선(좌) 및 아시아 근해노선(우) 운임 추이

출처. 상하이항운교역소, Clarkson

아시아 근해노선의 운임은 각 노선별로 다른 특성을 보였다.

원양노선의 영향이 반영되는 상하이-동남아(싱가포르) 노선은 원양노선 수준의 빠른 속도는 아니나 전반적으로 하락추세가 지속되어 3분기 평균 운임은 전년동기 대비 26.0% 낮은 TEU당 422.9달러 기록했다.

상하이-동일본 노선은 '24년 4분기부터 완만한 상승 흐름이 이어지고 있으며 3분기에도 동일한 추세를 유지해 3분기 평균 운임은 전년동기 대비 6.9% 높은 TEU당 322.1달러로 집계되었다.

상하이-부산 노선은 '25년 중 한국의 정치·경제적 혼란으로 인한 내수 경색 등으로 중국발 수입 물량이 감소하면서 운임이 하락한 것으로 추정되며, 3분기에도 추세에서 벗어나지 못해 평균 운임은 전년동기 대비 12.4% 낮은 TEU당 137.4달러를 기록했다.

2026년 컨테이너선 운임은 신조선 공급량이 다소 감소하면서 하락속도가 다소 둔화될 수 있으나, 미국발 무역분쟁 등 수요측 문제로 시황개선을 기대하기는 어려운 상황이다.

'21년 이후 컨테이너선 발주량이 급증해 '23년부터 매년 많은 신조선 물량의 인도가 시황 하락의 직접적인 원인이 되고 있다.

일정상 '26년에 인도예정 물량이 다소 감소해 '26년도 선복량 증가율은 4.5% 내외로 '23년 이후 가장 낮을 것으로 예상되어 현재의 운임하락 속도가 다소 둔화될 가능성도 있다.

그러나 세계 경제성장이 둔화되고 미국이 촉발한 무역분쟁이 진정될 조짐을 보이지 않아 해운수요 증가율이 4%에 수준에 도달할 가능성은 매우 낮으므로 '26년에도 전반적인 운임 하락을 막을 수는 없을 것으로 전망된다.

'26년도의 운임하락 속도가 다소 느려진다 해도 '27년부터 다시 신조선 인도량이 증가하면서 최소한 '28년까지 연 5% 이상의 선복량 증가율이 예상되어 획기적인 세계 경제의 붐이 일어나지 않는 한 컨테이너선 시장은 심각한 국면을 맞을 수도 있을 것으로 예상된다.

조선소에서 건조예정인 잔량 물량에 대형선 비중이 높아 이들이 활동하는 원양노선의 시황 악화는 특히 심각할 것으로 보인다.

2028년까지 전체 컨테이너선의 선복량 증가율은 연평균 약 5%로 예상되는데 비해, 12KTEU 이상급 대형선의 증가율은 연평균 12% 이상으로 추정되어 원양노선의 운임하락은 매우 심각할 것으로 추정된다.

이에 따라 원양선사들은 지금부터 약 5년여의 심각한 침체에 대비할 필요가 있다.

또 하나의 위험요인으로는 이스라엘-팔레스타인 분쟁의 휴전으로 홍해사태가 종식될 것인지 여부로, 사태가 해소되어 수에즈운하의 통행이 자유로울 경우 원양노선은 재앙 수준의 시황 침체를 겪을 수 있다.

홍해사태가 없었다면 이미 '24년부터 컨테이너선 해운시장은 심각한 공급과잉 상황이다.

두 번째 변수는 미국 USTR의 중국 선사 및 중국산 선박에 대한 입항수수료 부과로, 10월 14일부터 시행에 들어가며 향후 COSCO 등 중국 선사의 대응에 따라 컨테이너선 시장에 영향을 미칠 것으로 전망된다.

북미 노선에서 약 12% 내외의 점유율로 1위를 차지하고 있는 COSCO가 수수료를 부담하면서 정상적인 운항을 할 것인지 혹은, 동맹사 등을 활용해 수수료 부담을 줄이기 위한 편법을 사용할 것인지에 따라 시장에 미치는 영향이 달라질 것으로 예상된다.

수수료 부담을 줄이기 위해 동맹 내에서 글로벌 선박 배치를 조정할 경우 선박의 운영 효율성이 저하되어 공급이 감소하는 효과를 가져오면서 시장 전체에 운임하락을 다소 방어하는 효과도 기대할 수 있다.

또한, 미국 내 항으로 입항하지 않고 인근 국가를 활용한 우회로를 활성화할 경우에도 추가적인 운송수요를 유발하며 수요를 증가시키는 효과가 있어 운임하락 방어에 도움이 될 수 있을 전망이다.

※ 다음 달에 계속됩니다.